1、藻類水華的概念與分類

當水體中的營養物質過多(如氮、磷等),加上適宜的溫度和光照條件,藻類快速繁殖聚集形成水華。水華是水體的一種自然生態現象,其本質是生態系統的失衡引起的系統結構和功能的紊亂。目前我國淺水湖泊水華現象比較普遍,根據生態環境部發布的結果, 2023年, 205個監測營養狀態的湖(庫)中,富營養化湖庫占27.3%,其中,重點湖庫太湖和巢湖均為輕度富營養,滇池為輕、中度富營養,水華現象時有發生,治理工作仍然任重道遠。湖庫富營養化的治理成為當前生態環境的一個難題,很多水體在水質達到III類甚至II類時,依然可以發生水華,如三峽水庫和丹江口水庫部分庫灣等。

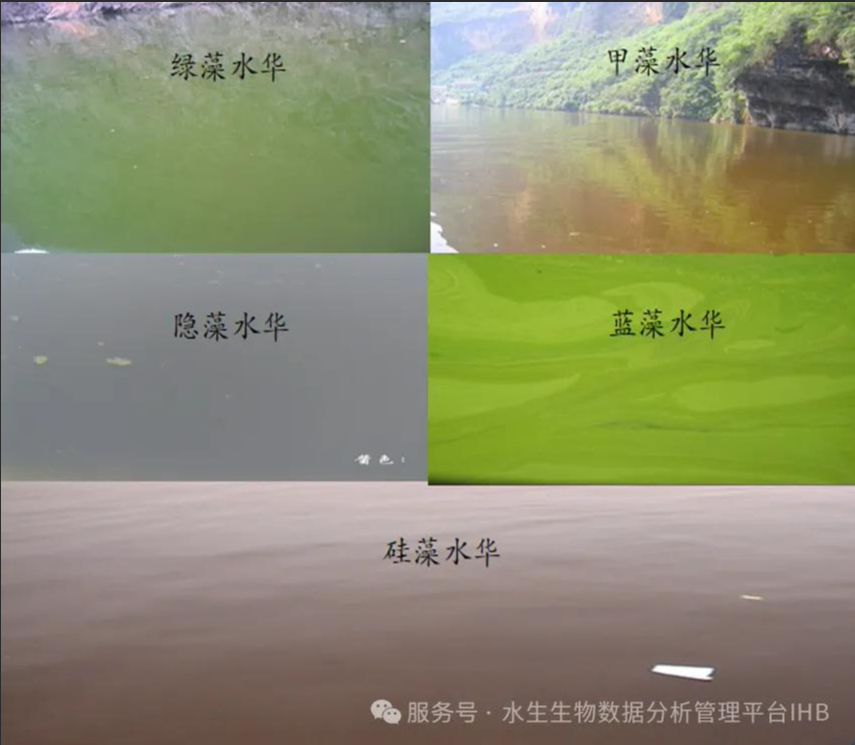

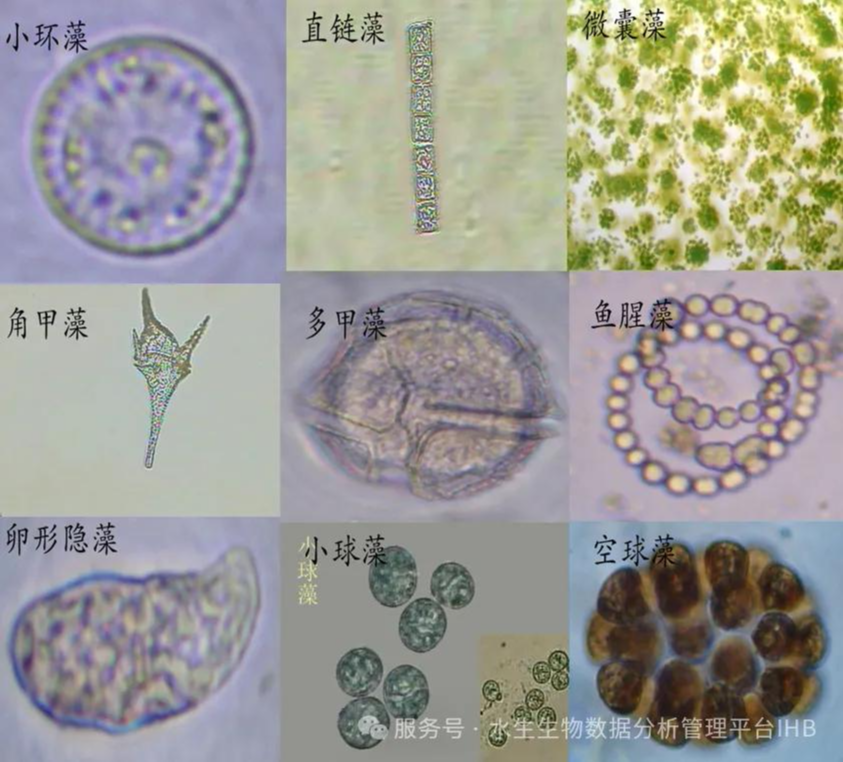

水華的種類、形式多樣。按照形成藻類水華的優勢種群可分為藍藻水華(常見有微囊藻水華、浮絲藻水華、假魚腥藻水華、擬柱孢藻水華等)、硅藻水華(常見有小環藻水華、直鏈藻水華、脆桿藻水華、針桿藻水華等)、綠藻水華(實球藻水華、柵藻水華、團藻水華、剛毛藻水華等)、甲藻水華、裸藻水華、金藻水華等。按照水華在水體發生的位置,也可分為表層水華(藻類喜歡在表面聚集)、彌散型水華(藻類在水體上下混合比較均勻)、底棲型水華(藻類在水體底部,比如著生藻類水華)。總之,由于藻類的種類很多,形成水華的藻類也很多,不同藻類形成水華的垂向位置也不一樣。有些藻類受光照影響可以在水體上下移動,比如甲藻和裸藻的一些種類,受光照影響,不同時段水體可能呈現不同的顏色,是不是很神奇!三峽支流水華多樣,如果你在春季水華高發季節在山頂上俯瞰水庫,發現不同支流的顏色不一,不要驚訝,那是藻類造成的顏色差異!

圖1 常見藻類水華照片

圖2 常見藻類水華優勢種

2、藻類水華的發生條件

藻類水華發生的條件有很多,首先是物質條件,就像咱中國,要想養活14億人,糧食必須夠。藻類大量增殖的物質基礎就是營養鹽必須充足,一般認為需要總氮大于0.2mg/L、總磷大于0.02mg/L,還有各種微量元素如鐵、硅、碳等也不能少。其次是氣象條件,藻類的光合作用需要陽光,光照必須充足,溫度最好也要適宜,太冷了不適合藻類生長,一般十幾度至二十幾度是適合的溫度,是不是和人類喜歡的溫度差不多?其實藻類的生長和萬物的生長一樣,往往春季開始復蘇生長,夏秋季生物量很大,所以藻類水華多發生春、夏、秋三季。對于藻類水華形成,水文水動力條件也很重要,流速不能太快,超過1米/秒一般很難形成水華。還有像微囊藻還可以借助風力聚集,比如滇池的北部湖灣很多藻不是原位生長的,而是風吹過來的。風還可以攪動底泥,加速底泥營養鹽的釋放,為藻類生長提供便利條件。

3、藻類水華的危害

當水體發生水華化時,會給制水廠帶來一系列問題,比如大量藻類會阻塞前處理系統(王揚才,2004),造成供水危機,最為有名的2008年太湖水華造成無錫供水危機。藻類巨大的生物量,無論是控藻、打撈還是處置,都是一個難題;藻類分泌的異味物質,會嚴重影響水體的景觀功能,通過魚鰓呼吸和皮膚滲透進入魚體各部分并富集在魚體(有些魚甚至可直接攝食這些能產生異味物質的藻類從而富集這些異味物質),魚體中異味物質的存在可嚴重影響魚類品質;藻類產生的毒素會對水體生態安全造成影響,家畜及野生動物飲用了含藻毒素的水后,會出現腹瀉、乏力、嘔吐、嗜睡等狀態,甚至死亡。人類暴露在低致死劑量的微囊藻毒素后會出現胃、腸、肝等功能紊亂;水體中藻類大量繁殖,也會阻塞魚鰓和貝類的進出水孔,嚴重影響水生動物的生存,對飲用水安全及魚類等水產品的安全造成威脅(劉永梅,2006;邢偉,2007;潘曉潔,2008)。藻類的過度增殖往往會降低水體的透明度,使得沉水植物的生長受到威脅而逐漸退化,而沉水植物的退化所帶來一系列級聯效應會加速水體生態系統退化甚至轉變(王英才,2010)。藻類死亡向湖底沉積,腐爛分解耗氧,嚴重時可使溶解氧耗盡而呈厭氧狀態,使得水生動物大量死亡(陳水勇等,1999),最糟糕的情況是引起生態系統崩潰。

4、藻類水華的防治

藻類水華的防治方法有很多,不同的方法適用的水體不同,效果也差異顯著,概括起來可分為三大類,主要分為物理方法、化學方法和生物方法。

物理方法最常用的機械除藻、水力調度等,機械除藻的原理主要是將水華富集、濃縮、脫水或者通過破壞藻類細胞結構而將其殺死。目前所用方法很多,如篩濾法,采用重力斜篩或旋振篩脫水;氣浮法,離心法、壓濾法,超聲波除藻及機械收藻等,當然還有最原始的人工打撈。機械除藻的應用較為廣泛,如在滇池、太湖、巢湖都進行了大規模的機械除藻。水力調度的方法主要是利用上游水庫或閘壩進行流量、水位和流速調節,造成不利于藻類的生長環境,通俗的講就是“沖”。該方法在漢江中下游水華、三峽支流水華的防治中發揮著重要,取得了良好的效果。

化學技術指利用化學藥劑來治理藻類水華方法與技術。典型的化學技術有絮凝沉淀技術和化學殺藻技術等。絮凝沉淀是利用有無機高分子絮凝劑(鐵鹽、鋁鹽等)、生物絮凝劑、改性粘土、硅藻土等絮凝吸附除藻的方法。無機化學殺藻主要是采用鋁鹽或銅鹽制劑殺藻,如硫酸銅。化學技術見效快,但往往持續時間短,且成本高,存在生態安全風險,所以一般作為應急措施使用,適合在小規模非飲用水體使用。

生物方法很多,主要原理是利用捕食競爭原理,將其吃掉或者競爭排擠掉。常用的有生物操縱、噬菌體殺藻,恢復水生植物競爭等手段,生物操縱主要是通過調控水生物種群結構達到控制水華的目的,通俗的講就是“吃掉”,就是大魚吃小魚、小魚吃蝦米的原理。常用的有經典生物操縱技術和非經典生物操縱技術。經典的生物操縱是指放養兇猛性魚類以消除食浮游生物的魚類,或捕除(或毒殺)湖中食浮游動物的魚類,借此壯大浮游動物種群,然后利用浮游動物來吃掉藻類。而非經典生物操縱理論通過放養濾食性魚類直接牧食藻類。經典的生物操縱在國內外得到了廣泛的應用,對于營養水平不高的小型湖泊易于成功,但對于磷大于0.1mg/L的大型湖泊尚無成功案例報道。非經典的生物操縱近年來在國內進行了大量的實踐及應用,尤其是對微囊藻的群體控制比較有效,小規模水體容易成功,大規模應用在武漢東湖取得了成功(劉健康等,1999),但在滇池、太湖、巢湖等水體未取得預期效果。

事實上,三種方法各有優缺點,應用條件也不相同。實際中,水華的治理是一個世界性難題,往往需要綜合防控才能取得較好的效果,一般要在系統調查評估的基礎上,通過控源截污、系統調控和綜合整治,大流域甚至還涉及到動用經濟、法律、行政等手段,再輔以物理、化學等各種應急措施,從流域層面系統治理、科學治理,久久為功,才能取得更好的效果。

參考資料:

1. 王揚才,陸開宏.藍藻水華的危害及治理動態.水產學雜志. 2004,17(1):90-94.

2. 劉永梅.產毒水華束絲藻的生理學特性及毒理學研究. 中國科學院水生生物研究所博士學位論文, 2006.

3. 邢偉.鐵對水華藍藻的生態生理學效應研究.中國科學院水生生物研究所博士學位論文, 2007.

4. 潘曉潔. 滇池與洱海的魚腥藻及其生態生理和毒理學研究. 中國科學院水生生物研究所博士學位論文, 2007.

5. 王英才.湖泊生態系統穩態轉換過程及階段劃分研究. 中國科學院水生生物研究所博士學位論文, 2010.

6. 陳水勇,吳振明,俞偉波,呂一鋒.水體富營養化的形成、危害和防治. 環境科學與技術,1999,2: 11-15.

7. 劉建康, 謝平. 揭開武漢東湖藍藻水華消失之謎. 長江流域資源與環境, 1999, 8(3): 312-319.